|

���������e��

�W�Ò����ӂ̐A���Ɋ܂܂��A�~�m�_�̕��́i��1��j

�k�C���W�Í����w�Z�@���R�Ȋw��

�� �T��@����

�@

�P�D�������@

�@�A�~�m�_�͎������̑̂ɕK�{�Ȃ��̂Ƃ��Ē��ڂ��W�߁A���܂ݒ�������Ö����̂ق��A���i�≻�ϕi�̌����Ƃ��Ă��L���p�����Ă����P�j�B���̍ŏ��̔����̓����Ȃ̃A�X�p���K�X���A�X�p���M���_���P�����ꂽ���Ƃ��ƒm��A�����g�߂ȐA���Ɋ܂܂��A�~�m�_�������o���ׂ��A���͂��s�������ƍl�����B�����Ȃ̕����̐A���Ɋ܂܂�鐬�����A���w�N���}�g�O���t�B�[�iTLC�j��p���ĕ��͂��s�����B

�Q�D�������@

�i�P�j�A���̏���

�@�I�I�o�i�m�G�����C�\�E�i�t���o�������j�A�G�]�J���]�E�i�ڂ݊��E�J�Ԋ��j�A�I�I�A�}�h�R���i�ڂ݊��E�J�Ԋ��j��팱�A���Ƃ��đI�B��������T������V���ɂ����A�]���u�X�ь����i�W�Ò��j�ō̎悵���B�A���͌s�E�t�E�ԁi�ڂ݁j�ɕ����Ă���Ԃ��A�G�^�m�[����2-3mL�����Ē��o�t���W�߂��B

�i�Q�j�W�J�E���o�E����i�}1�j�Q�A�R�j

�@6.7cm�l����TLC�v���[�g�Ɏ������ڂ��An-�u�^�m�[��-�|�_-���i�S�F�P�F�P�j�W�J�n�t�A�t�F�m�[��?���i�T�F�P�j�W�J�n�t�ŁA���W�J���s���B������j���q�h�����X�v���[�����Ē�F���A�o�Ă����X�|�b�g�̐F��Z���ARf�l�����炩���ߎ��{�����A�~�m�_�W�i�̓W�J���ʂƔ�r���A������s���B�Ȃ���r�̍ۂ�Rf�l��Excel�ŃO���t�������邱�ƂŁA�قȂ�v���[�g��̌��ʂ��ׂ₷�������B

�}1�@TLC�W�J�̕��@

�R�D�������ʂƍl�@

�i�P�j���ʂɂ���r�i�}2�j

�@�G�]�J���]�E�i�ڂ݊��j���ɁA�t�E�s�E�ڂ݂̗l�q�ׂ��Ƃ���A��������O���^�~���_�A�O���^�~���������̓X���I�j���A�A���M�j���̂R��̃A�~�m�_���܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩�����B�܂��e���ʂɊ܂܂��A�~�m�_�̎�ނ͂قړ����ł��邪�A�ʂɂ͈Ⴂ�����邱�Ƃ��������ꂽ�B

�}�Q�@���ʂɂ���r�i�G�]�J���]�E�i�ڂ݊��j���Ɂj

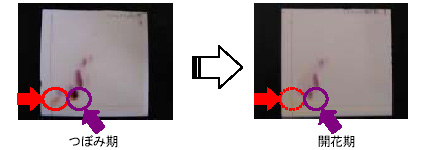

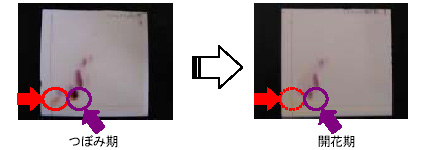

�i�Q�j���������ɂ���r

�@ �G�]�J���]�E�i�s�j���ɁA�ڂ݊��ƊJ�Ԋ��̗l�q�ׂ��Ƃ���A���������ɂ��܂܂��A�~�m�_�̗ʂ��ω����Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̏ꍇ�́A�����ɕK�{�Ƃ����O���^�~����X���I�j���A�O���^�~���_�����Ⴂ�ڂ݊��ɑ����܂܂�邱�Ƃ��m�F�ł����B

�}�R�@���������ɂ���r�i�ԁ�Glu�A����Gln�܂���Thr�j

�i�R�j�A���̎�ނɂ���r

�@�A���̎�ނɂ��ܗL�A�~�m�_�̕ω��ׂ��Ƃ���A���������ȂƂ������Ƃ�����A�O���^�~���_�A�O���^�~���������̓X���I�j���̂Q�킪���ʂ��Ċ܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩�����B���̂ق��A�G�]�J���]�E�ƃI�I�A�}�h�R���ɂ̓A���M�j���A�I�I�A�}�h�R���ɂ̓G�^�m�[���A�~���i�ܒ��f��A�~�m�_�j���܂܂�Ă��邱�Ƃ��킩�����B

�S�D�܂Ƃ�

�@����̎����ɂ��A�팱�A���ɕ�����̃A�~�m�_���܂܂�Ă��邱�Ƃ��ATLC�Ƃ����ȕւȎ�i�Ŋm�F���邱�Ƃ��ł����B���テ���Ȃ̑��̐A���A����ɂ̓����ȈȊO�̐A���̕��͂����Аi�߂Ă��������B�܂�TLC�ɂ�镪�͂́A���\��قړ����ł���Ηގ��\�����m�������F�ERf�l�ƂȂ邱�Ƃ������A����̌��ʂ݂̂ŖړI�̃A�~�m�_�ƒf�肷�邱�Ƃ͑�ϓ���Ɗ������B���������ɂ��s�v���ʂ̐ؒf�A�A�~�m�_�W�i�̒lj��A���O���⑼�̒�F��̗��p�Ȃǂɂ��A��萳�m�ȕ��͂��s�����Ƃ��ł���悤�w�͂��Ă��������B

�@�i�Q�l�����j

�@�P�j���̑f�i���j�z�[���y�[�W�u�A�~�m�_��S�ȁv �@�@�@�@�@�@

�@�Q�j�u�V���͉��w�����v���{���͉��w��k�C���x���ҁA���w���l �@�@�@�@�@�@

�@�R�j�n���r�v�A�ߓc�K�O���u�A���V���A�~�m�_�ɂ��Ă̌����i��P��j�v

�@�@�@�k�C�������w�I�v�i���A�jVol.37, No.2, 1987.

�@

�����߂��@�Ȃ���

��܂ɂ�������

���̓x�A���{���w��k�C���x������܂Ƃ������ɖ��_����܂ɐ��E���Ē����A���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B���̌o�����݂ɁA���ꂩ����Ȃ���w�̌��������𑱂��Ă��������Ǝv���܂��B

|

�}1

�[�I���C�g�̍��i

�}1

�[�I���C�g�̍��i