《はじめに》

私たちは今まで栄養分の一種としか考えていなかったタンパク質がさまざまな機能を持っていることを教わった。その中でも免疫反応に興味を持った。そこで,それらがどのように起きているかを調べようと思い,実験動物として一般的なアフリカツメガエルを用いて大腸菌による血中タンパク質の変化を調べた。

《実験方法》

まず大腸菌を寒天培地で培養し,コロニーを造り培養液を遠心分離器にかけその沈殿(大腸菌)をPBSに溶かす。カエルを氷麻酔にかけ、大腸菌PBS溶液または,対象としてPBSのみ背中に皮下注射し採血する。酢酸ナトリウム緩衝溶液が入った1.5mlエッペンドルフチューブに採血した血液を入れ、サンプルをつくる。

参考文献(1)に従いゲルを作成,電気泳動し,染色した。ゲルの泳動像をスキャナーで取り込む。その画像をフリーウェアーソフトImage

J(NIH)を使ってタンパク質の量を測定した。

《実験結果》

〜血液全体のタンパク〜

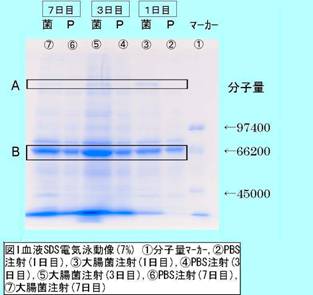

まず初めに,大腸菌(2,800,000コロニー/ml)を注射したアフリカツメガエルから採取した血液中に含まれるタンパク質をゲル濃度7%のSDS電気泳動で調べた(図1)。バンドAは,大腸菌を注射した場合にのみ存在が確認された(図1-(3)(5)(7)レーン)。そしてバンドBの濃度が大腸菌の注射によって著しく増加することがわかった。次に各バンドの濃度を比較したところ,差は注射3日目で顕著に表れた。

図1の泳動像の下部に未分離のタンパク質がたくさんありそうだったので,ゲルの濃度を14%にして分子量の小さいタンパク質について調べた。一番移動度が大きく,大腸菌の注射の有無に関わらずバンドCが存在し、このバンドの濃度を解析ソフトImage

Jで分析したところ,バンドCはバンドB同様に大腸菌注射3日目で濃度の差が最大になることがわかった。

〜血しょうと血球のタンパク質〜

大腸菌(1倍〜1/10000倍)を皮下注射したカエルから採血した血液を遠心分離器にかけて上澄み(血しょう)と沈殿(血球)に分離して,SDS電気泳動を行った。血しょうと血球では,ほとんどのタンパク質が血しょう側に属していた。血しょう中のバンドBの濃度は注射した大腸菌の濃度が増加するに従って,増えることがわかった。バンドAは濃度が低いが,ほぼバンドBと同様に変化した。

〜分子量の計算について〜

電気泳動の移動度から分子量を計算した。バンドAは160,633,バンドBは67,629,バンドCは2,467であることが分かった。

《考察》

まず今回確認されたバンドA,B,Cが獲得免疫である抗原抗体反応に関係しているか考えた。 抗体として働く免疫グロブリンは今回確認されたバンドの分子量とは大きく異なった。さらに反応の速さから、通常の抗原抗体反応においての抗体タンパク質量がピークを迎えるのは早くても15日かかるが、今回確認されたバンドA,B,Cは3日というとても早い時期にピークを迎えたので抗原抗体反応に関係していないことが予想された。

アフリカツメガエルの免疫については、「マガイニン」と「マガイニン2」という自然免疫で働く抗菌タンパク質がすでに見つかっていることをインターネットで知った。また,その分子量は約2,400とほぼバンドCと等しいことが分かったので,バンドCには「マガイニン」または「マガイニン2」が含まれていると考えた。今回の実験結果からバンドA,BはバンドCとほぼ同様に濃度が変化したので,バンドA,Bに含まれるタンパク質も自然免疫に関係している可能性が示された。

《参考文献》

(1)『タンパク質実験ノート下』岡田雅人,宮崎香 編,羊土社

(2)『生物図鑑』鈴木孝仁 監修,数研出版

(3)『ホルモン実験ハンドブックⅡ各種溶液と顕微標本』日本比較内分泌学会 編,学会出版センター

《謝辞》 大腸菌や培地を提供してくれた北海道大学低温科学研究所 落合正則先生に感謝を申し上げる。

○ あらい たかゆき、どがま だいすけ、やまもと かおり、すがぬま ひとみ

この実験は、カエルの氷麻酔や実験器具の作製など苦労する点が多かったので、このような賞を受賞でき努力が報われたと思います。

今後も興味のあることを見つけ探求していきたいです。